初めてのデジタルサイネージ導入。失敗しない4つのコツ。

昨今、デジタルサイネージが普及し、広告に限らず多様な情報が提供されています。駅や空港をはじめ、百貨店、飲食店、大学、ホテルにもデジタルサイネージは急速に広がりを見せる一方、デジタルサイネージを導入したが思ったような効果を得られずに終わったということは少なくありません。特に、ロケーションが悪い、投影コンテンツがターゲットとマッチしていない、ディスプレイサイズの選定が悪いといった事が原因で広告効果を得られないケースが多くあります。

これらの原因から見えてくる失敗しないためのコツは4つ。大切なのは、ターゲットと活用目的を明確にし、お客様の目を引きつける設置場所や投影内容を選び取ることです。これから紹介する4つのコツを押さえ、デジタルサイネージを効果的に導入、活用しましょう。

1、デジタルサイネージの理想的なロケーション条件を検討する

デジタルサイネージを広告として利用する場合に1番始めに重要視することが設置するロケーションです。人が集まる場所に設置することは当然ですが、通行人が無意識に広告を眺める場所に設置するのがおすすめです。例えばバス停留所や、エスカレーター付近の壁面、またはエントランス等の待ち合わせによく使われる場所などが有効です。

上記を踏まえ理想的なロケーションを検討する際には、以下のポイントを押さえ選定するようにしましょう。

①人と正対していること。あるいは人の流れに対峙していること。

②人が一定時間滞留する場所であること。

③人の流れが収束していく場所。

④通行人の目の延長線上にあること。

2、デジタルサイネージ活用方法を検討する

設置するロケーションが決まれば、次にその目的を達成するための、デジタルサイネージの活用方法が決められます。

具体的な活用方法としては以下のパターンがあります。

活用の目的や状況に合わせて設置効果の高い施策を検討してください。

①店舗の屋外向け

商店街や繁華街など、人の流れが多く店内誘導を目的とする場合に有効です。スタンドアローン型のディスプレイ設置や、路面に面した建物の壁面にディスプレイを埋込むパターンがあります。この屋外向け設置で有効なのは服飾系のアパレル店舗や飲食店、旅行代理店、不動産店舗、ドラッグストアなどで有効です。

②店舗入り口向け

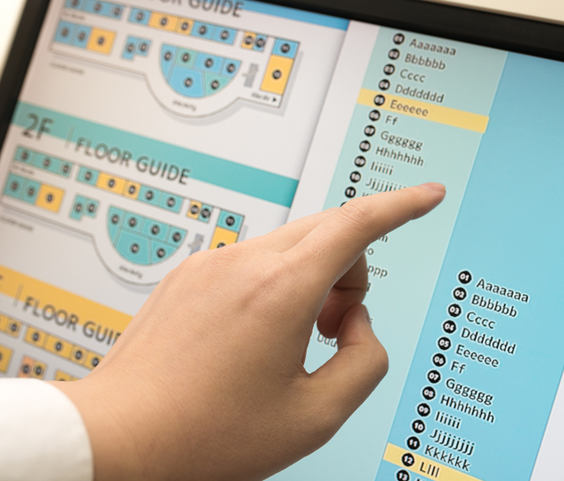

施設案内や店舗案内などナビゲーション機能として活用する場合や、意図を持って来店されたお客様を複数の売り場に誘導する際のインフォメーション機能として有効です。視界に入りやすいような位置にスタンド型ディスプレイとして設置したり、フロアの壁面や大きな柱に埋込みとして設置する方法があります。公共施設や、役所、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、ホームセンターなどで有効です。

③エスカレーター近く・エレベーター前

フロアが数階にまたがるような大きな施設では、お客様に対し回遊性を高めたい場合に有効です。エレベーター、エスカレーター付近では天井から吊り下げる天吊りや、壁面へ組み込むディスプレイ設置をし、離れたところからでも視認性を向上させることで効果を高めます。百貨店、ショッピングモール、ホームセンターなどで有効です。

④オススメ商品、季節入れ替え商品、商品種類の多い陳列スペースエリア

商品陳列スペースでもデジタルサイネージが有効です。商品の品揃えと連動させたデジタルサイネージでの広告訴求や、チラシ・POPの印刷や張替作業などコストと手間の削減も期待ができます。また化粧品や、新商品、洗剤など種類の多い商品が並び、商品選択を迷ってしまうような場面でも効果が期待できます。百貨店やドラックストア、居酒屋、ファミリーレストラン、ホームセンター、ショッピングモールなどで有効です。

3、投影するコンテンツを検討する

デジタルサイネージの設置場所、活用方法が決まれば、次はその活用方に合わせてどのようなコンテンツを流すかを決定します。

コンテンツの例としては以下のものが挙げられますが、広告としてお得!うまい!安い!オススメ!など単純なことだけで訴求することはもちろん、意図するターゲットに対して、気付きやきっかけを与え、行動をおこしてもらうコンテンツ作りも検討してください。

A:サービス案内タイプ

店内商品やメニューなどの各種サービスの案内をするコンテンツ

B:販売期限訴求案内タイプ

限定版や予約販売の数量や期間を案内するコンテンツ

C:店長おススメタイプ

複数種類あるサービス・商品に対してオススメを設けておき選択の助けとするコンテンツ

D:流行訴求タイプ

広告対象の流行や話題性をツイッターや、各種SNSの口コミ、雑誌・TVのメディア紹介などの情報を添えて訴求するコンテンツ

E:イベント案内タイプ

開催イベントの告知、期間中の案内をするコンテンツ

F:価格訴求タイプ

ディスカウントやセールといった価格を案内するコンテンツ

G:スペック訴求タイプ

対象とする商品、サービスの内容や機能を訴求案内するコンテンツ

H:イメージ訴求タイプ

メニューや商品などのシズル感や効能などがイメージとして伝わる静止画と動画を組み合わせたコンテンツ

4、想定画面サイズと輝度を検討する

1から3まで決まれば、最後にディスプレイ本体のサイズ(インチ)と輝度を決定します。

【サイズを検討する】

"サイズ"とは主にインチで表現され、デジタルサイネージでは9インチ~70インチまでが主なサイズになります。

目的が情報案内として活用する場合には、9インチのディスプレイでは小さすぎて全く意味がありません。反対に、商品説明スペースに60インチの大きなモニターを設置しても大きすぎて商品選択の邪魔となってしまいます。

このように適切なサイズを選択することは大変重要なことといえます。

一般的に駅などのポスターを閲覧した際にスタンダードなサイズはB1サイズであり、B2に比べ視認性を担保できます。デジタルサイネージも同様で駅中や百貨店、ショッピングモールなどに設置する際にはディスプレイサイズは40インチから60インチくらいが適切なサイズとなります。

【輝度を検討する】

"輝度"とはディスプレイ画面の明るさの事を指し示します。

例えば一般の家庭用テレビの場合は150~200cd/m2ぐらいとなります。

家庭用テレビではあまり気にしない輝度ですが、屋外でテレビ画面や携帯電話のモニターを見た際に日が差し込み画面が見づらいといった経験はないでしょうか?

これは画面の輝度が弱く、太陽光の明るさに負けてしまっているのが原因です。昨今デジタルサイネージは屋内・屋外どちらでも活用の幅が増えてきています。屋外などの設置する場所によって前述しましたように、輝度を考慮したディスプレイを選択しないと視認性の低い、訴求効果があまりないサイネージに広告になってしまいます。

選択する際の輝度としては、一般的に屋内であれば輝度400cd/m2(カンデラ/平方メートル)以上あれば問題ありません。屋外もしくは日差しが強烈に差し込む屋内の場合は、最低でも700cd/m2以上、おすすめは 1500cdから2500cdぐらいの輝度が必要となります。

(ナビダイヤル)

(ナビダイヤル)